|

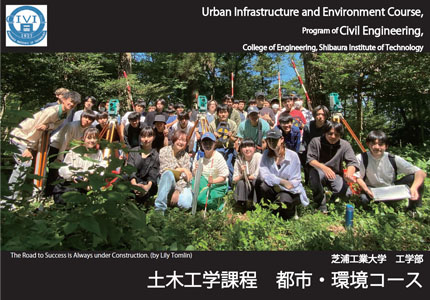

Urban Infrastructure and Environment Course, Program of Civil Engineering, Shibaura Institute of Technology 芝浦工業大学 工学部 土木工学課程 都市・環境コース |

|||||

|

土木工学科ホーム > 土木工学課程とは |

|||||

|

土木工学課程とは |

|||||

| 『土木工学』とは | |||||

|

土木工学は,人々の生活基盤を支える重要な市民工学分野です. 公共の施設やサービスに関与し,社会全体の機能を維持する役割を果たします. この分野では,施設の建設や維持管理だけでなく, その後の環境への影響も考慮される幅広い知識が求められます. 土木工学は,「人」,「自然」,「モノ」が絡み合う社会基盤システムを対象としており, このシステムを総合的に捉える力と,共同体内での個人の責任と役割を認識する能力が要求されます. |

|||||

| 芝浦工大・土木工学課程 とは | |||||

|

土木工学には,「人」,「自然」,「モノ」が絡み合う社会基盤システムを総合的に捉える力と, 共同体内での個人の責任と役割を認識する能力が要求されることに加え, 近年では,通信技術やロボット工学,機械学習など, デジタルデータを活用した調査から設計,施工,維持管理に至るまで,高度な技術が要求されています. こうした変化に対応するためには,専門分野を超えたアプローチが重要です. 以上の理念に基づき,土木工学の対象である「人」,「自然」,「モノ」の関係性を深く理解し, 社会基盤システムを包括的に捉える能力と, 共同体内での個人の責任と役割を自覚できる人材を育成・輩出するために, 従来の土木工学の教育プログラムを進化させる必要があります. このためには,他の専門分野との連携を強化し,新たな教育プログラムを構築することが重要です. その実現に向けて求められることは, 工学部における教育の3本柱 (「分野横断教育」「研究を軸とした実践型教育」「課題発見・解決型人材教育」)を基盤とした 教育プログラムの具体化であり,それを実践するための土台となる課程制の導入です. そこで,本学工学部に「土木工学課程」設置し, また課程の趣旨を明確にするため,課程内に「都市・環境コース」を設けました. これにより,予測困難な時代にあっても,土木工学の立場から諸課題を解決することができる有為な人材を育成します. 課程パンフレット  - ダウンロード版(1.2MB) - 印刷用高画質版(6.5MB) YouTube配信  - 土木の説明(2020年版)(29m39s, ver.2020.08.06) |

|||||

| 『都市の防災と再生』への取り組み | |||||

|

土木工学科は,市民の立場に立った都市づくりを目指し,「都市の防災と再生」を教育・研究の基本理念として人材教育を行っています.

国土・都市の基本的なインフラ整備は一定程度進みましたが,地球温暖化・エネルギー・水・食糧といったグローバルな課題も新たに顕在化してきており,

このような課題に土木工学の技術面からチャレンジする必要があります.

さらに近年は地震活動が活発化したり,ゲリラ豪雨など自然災害が懸念されたりしている一方,社会基盤施設の老朽化もみられると言われ,

都市での安全・安心・生きがい・安らぎ・暮らし易さ・自然との触れ合い・持続可能性など,少子高齢化社会の中での身近な都市空間の防災と再生は,

土木工学が緊急に取り組まなければならない課題です. 本学は世界最大級の大都市東京の都心に立地しており,都市の動きを直接体験でき,東京が抱えている多くの都市問題,すなわち都市防災,構造物の劣化損傷,都市環境,住民合意,混雑緩和,などを教材として適用できます.21世紀において,都市の姿はどうあるべきか,学科では教員と学生が共に共通の夢を持って,これからの都市の防災と再生に向けて取り組んでいます.今後は,これらの取り組みをカリキュラム全体に浸透させることにより,「都市の防災と再生」技術を有する人材の育成を行うとともに,地域社会の向上を図っていきます.  主なテーマは,以下のとおりです. ・都市における災害や環境のリスクマネジメント ・免震建物・既設構造物の地震時挙動と強地震時の安定性 ・地盤環境動態の統合評価予測と対策 ・住宅地や都市基盤設備の液状化や沈下と対策 ・都市から発生する廃棄物等の材料への適用 ・コンクリート高架橋や港湾構造物の劣化・塩害診断と対策 ・鋼橋の腐食・疲労調査と対策 ・上下水道・道路・鉄道など公共施策の便益評価と環境評価 ・都市型水害への対策と大規模災害に強い水供給システムの構築 ・大都市の水環境と治水・利水の機能評価 ・鉄道運転遅延のシミュレーションと対策 ・都心へのアクセスなど快適な都市空間の創生 ・空間情報技術およびICTを利用した災害観測・施工支援・インフラ管理 |

|||||

| 先輩から後輩へのメッセージ | |||||

野口 優理香さん 2024年度 修士卒業 |

土木工学の多彩な魅力と、かけがえのない大学院生活 私は高校生の時に,都市計画ってかっこいいという印象から土木工学科を選択しました.実際に入学すると,都市計画以外にも交通工学や景観工学,水文学,コンクリート工学や構造力学など多岐にわたる分野があることを知りました.様々な分野を一から勉強しましたが,学部3年次の土木実験でコンクリート分野に興味をもち,コンクリート研究室に所属しました.このように,入学時には漠然としたイメージを持っていても,講義や実験を通してやりたいことを見つけられることも土木工学科の魅力だと思います.学部時代の大半がコロナ渦であったこともあり,もっと濃く勉強したいという思いから,大学院に進学しました.大学院では学部生時代にはない研究室運営や,外部との繋がり,国内外の学会で研究成果の発表をする機会などがあります.するべきことが多くて,戸惑いや不安もありましたが,どんなときにも熱心に指導してくださった先生方や,異なる研究室でもいつも気にかけてくれ,共に励ましあった友人がいたからこそ乗り越えることができたと思っています.このようにアットホームな環境で過ごせたことは私にとって大切な思い出であり,土木工学科の魅力でもあると考えます.また,研究以外にもたくさんのことを経験することができた大学院生活は,かけがえのない貴重な2年間でした. |

||||

武石 彩さん 2024年度 修士卒業 |

学生目線での学び 私は入学前は土木という学問についてほとんど理解していませんでした.しかし,学部生の時に世界規模での社会インフラの必要性や重要性を知ることでより深く学びたいという思うが生まれ,そうした理由から大学院進学をしました.大学院は学部生の頃とは大きく異なり,自分が深く学びたいことに集中して取り組むことができます.2年間という短い期間ですが,私は開発途上国における社会インフラの現状について現地を訪れることや現地技術者と対話することで,社会インフラのリアルな状況を知ることができました.これは私の将来目標を考える上でとてもインパクトのある経験でした.企業に入ってからでも同様のことは学べるかもしれませんが,大学院では企業とは異なり良い意味でフラットな目線で学ぶことができます.利益を追求するのではなく,その課題を解決するための最善策を検討する機会は,今思えば貴重な経験でした. またこの6年間で尊敬する教授やどんな時も支えてくれた友人たちに出会うことができ,途中でコロナ禍で思い通りに行かない学生生活もありましたが,振り返ってみるととても濃い大正解な最後の学生生活だったと思います. |

||||

前田 尚哉さん 2024年度 修士卒業 |

大学院で身につく「伝える力」 大学院に進学すると,研究する力や自主的に学ぶ力に加え,「伝える力」が格段に向上します.これは就職活動や社会に出た後も必ず役立つ力です. 大学院は専門知識を深める場だと考えられがちですが,それだけではありません.大学院では,自分の考えや研究成果を他者に伝える機会が増えます.研究室のゼミでの発表や先生との打ち合わせ,国内外の学会発表,論文執筆を通じて,研究を知らない人々に説明する力が鍛えられます.発表では,パワーポイントの構成を工夫し,図や動画を活用するなど,伝わりやすい表現が求められます. また,異分野の専門家と議論する機会もあり,研究を適切に説明しながら,相手の意見を理解し建設的に議論を進める力が養われます.こうした経験を通じて培われる論理的思考力やプレゼンテーション能力は,研究職だけでなく,一般企業でも必要とされるスキルであり,プレゼンや企画書作成,交渉などで大いに活用できます. 大学院での学びは,知識の習得にとどまらず,多くの実践的なスキルを身につける貴重な機会です.ぜひ,大学院で「伝える力」を含む多くのスキルを磨き,自分の可能性を広げてください. |

||||

大場 拓真さん 2024年度 学部卒業 |

行動すれば世界が広がる 土木は発展途上国を中心に世界中で求められている分野です.国内の事業も大事ですが,日本の外に目を向けると,土木技術者が求められる場面がより多くなります.国際化していく現代社会において,土木技術者には国内外問わず活躍できる場が用意されています.皆さんも大学内の国際交流を最大限活用して国際的に活躍できるような技術者を目指してみてください.留学やgPBLなどに参加することで新しい世界が見えてくると思います. また,大学での学びは高校までとは違い,教室の中だけでは完結しません.実際に現場を見て,働いている方と話して初めて分かることが多くあります.そんな学外での学びを深められるのが土木サークルです!土木サークルは社会での土木を知るための活動をしていて,主に現場見学や他学年との交流を行っています.先輩との交流や授業だけでは学べない土木の世界を体験できるのが魅力です.長期的に参加することで土木サークルの面白さが分かると思います.ぜひ活動に参加してみてください. 土木サークルでも海外でも,共通して大切なのは「行動すること」.ぜひ自分の意志で動いて他の人がやらないような特殊な経験をし,充実した大学生活を送ってください. |

||||

ADARNE, Minie Joyさん 2024年度 修士卒業 |

Engineering and The World When I was in high school, I was unsure about which course to pursue, especially since I wasn't good at mathematics or English. My family encouraged me to consider engineering. Though it wasn't initially one of my top choices, I decided to follow their advice. As I studied civil engineering in the Philippines, my interest deepened, particularly as I learned how engineers prioritize safety while designing buildings, flood control structures, roads, and bridges. My curiosity about how other countries construct their iconic structures continued to grow. This curiosity led me to apply for a scholarship through JICA and pursue a master's degree at SIT. I am fortunate to have a sensei who provided invaluable guidance on my research. As an international student, SIT offered a supportive environment and excellent facilities, enhancing my research experience. This opportunity opened doors for me to present my research not only in Japan but also internationally in Italy, Canada, and Denmark. I had the unique chance to observe and learn from the construction practices used in these countries. Who would have thought that studying civil engineering would be my ticket to travel the world and witness global best practices in infrastructure development. |

||||

八尋 瑠奈さん 2023年度 修士卒業 |

一歩先を見つける 「土木」という言葉に対して,土木工学科に入学する前は,単純に「ものづくり」というイメージを持っていました.しかし,入学し,土木という学問を基礎から学んでいく中で,土木というフィールドでは,構造物, 街,環境など,多くのものをつくっていると知りました.そして,それらは特定の誰かのためではなく,そこに住む人,訪れる人全員のためにつくられており,まさに 「Civil engineering」 であるように社会貢献度が高い分野であると思います.さらに,土木の中身は多岐に渡るため,社会に貢献できるフィールドが幅広いことも魅力だと思います.沢山の学びを経て,自分の興味をもったこと,やりたいことが見つかる はずです.私はコンクリート研究室に所属し,大学院に進学しました.大学院では,インプットしてきた知識をアウトプットすることが必要となる場面が多くなりますが,それを乗り越えることで,これまで培ってきた知識が自分のものにできるように思います.いろいろな経験を通して,視野が何倍にもなったと感じ ました.一方で,研究は必ずしも1人ではなく,友人と協力し,先生方に支えられ,ステップアップしていきます.いろいろなことに挑戦し,人や経験,やりたいことに出会ってほしいなと思います. |

||||

椎名 基貴さん 2023年度 修士卒業 |

想像と感動をかたちに ある先生から家(建物)の外に出ると全て土木という話を聴きました.普段利用している道路や鉄道,加えて社会の基盤となる橋やトンネルなどの構造物,また河川や測量,都市や交通の計画に至るまで土木です.さらに言うと私たちが立っている地盤自体も土木なのです.地盤はビルや家を支える基礎となる非常に重要な部分です.これは土木についても,同様のことが言えます.土木は社会そして市民の安全で快適な暮らしの基盤となる重要なものです.しかし何かとニュースなどで目立つのは土木の上に建つ建築物ではないでしょうか.最初はどこか悔しい気もしましたが,土木を学ぶにつれてそれで良いではないかと思うようになりました.縁の下の力持ち,簀子の下の舞,とてもかっこいいと思いました.建築が工藤公康なら,土木は城島健司です.陰ながら支えています.人の思いと技術を受け継ぎ,市民の安全で快適な暮らしのために挑戦し続ける技術者がいる,素敵なお仕事だと感じました.大学院ではより専門的な学びや経験,また多くの友達ができたことは私の財産です.先人が築き上げた過去に対する敬意を胸に,未来への挑戦を掲げて,想像と感動をかたちにしようではありませんか. |

||||

山口 拓弥さん 2023年度 修士卒業 |

「やりたい」を「できる」にするために 学部生の頃,将来の目標は曖昧でした.加えて,土木といえば「土」,「コンクリート」,「橋」などハード面の色が強い学問のイメージでしかありませんでした.しかし,土木を学ぶにつれて「都市計画」,「交通工学」などソフト面も幅広くカバーしていることがわかりました.さらに, AI・DXが先進的に取り組まれていることを知り,一見地味と考えていた土木は,より良い社会を目指すために必要不可欠かつ,日々進化し続けている学問であると認識を改めました. 土木という学問の解像度を上げるため,私は大学院進学を決めました.大学院では,学会や論文誌に研究を発表するなど,学部では経験できない刺激的な環境が待っていました.一つの研究をこれほど濃密に行う機会は大学院ならではないでしょうか?大学院の研究は,将来の目標をも明確にし,私の希望する進路へ大きく貢献しました. 大学への進学は大きな一歩です.しかし,その先の進路はより重要なステップとなります.そこで,将来に向け多くの武器を身につけておくことが重要です.大学院にはその環境が用意されています.大学院での研究は貴重な財産になるとともに,夢を現実に近づける唯一無二の武器になるはずです. |

||||

|

歴代の先輩たちからのメッセージを見る |

|||||

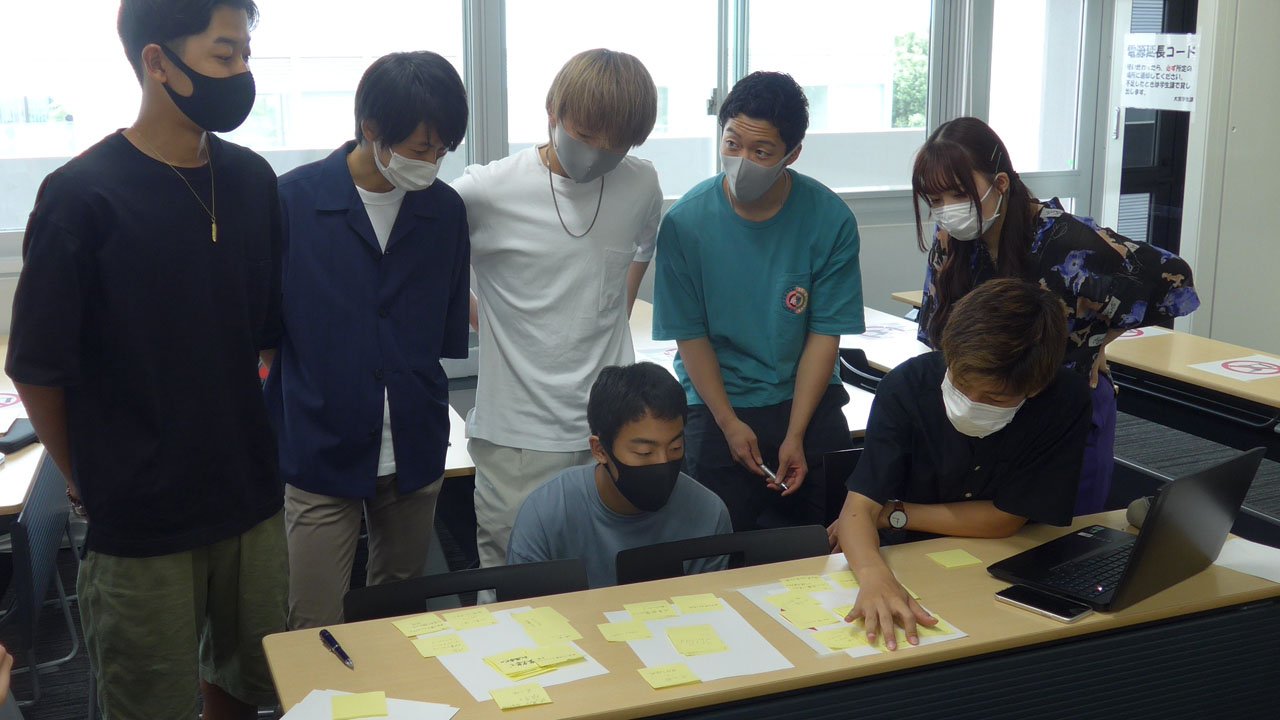

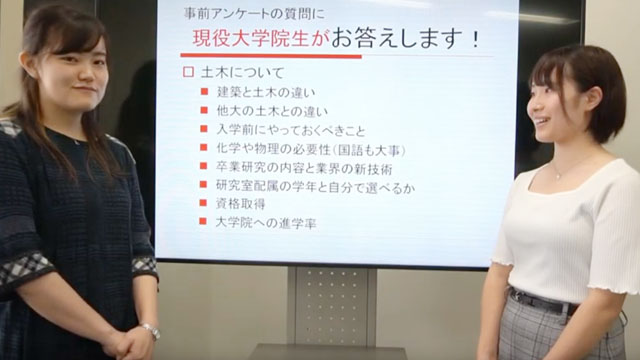

| 授業風景 | |||||

|

|

|||||

| 授業が表彰されました | |||||

|

2019.3.30 優秀教育教員の顕彰 遠藤玲教授 「"都市の計画"必修科目におけるアクティブラーニング」により、 芝浦工業大学教育賞受賞 2017.4.1 優秀教育教員の顕彰 伊代田岳史教授 「"維持管理工学"を通じた自ら考え社会に適用する力の育成」により、 芝浦工業大学教育賞受賞 2015.4.1 優秀教育教員の顕彰 遠藤玲教授と岩倉成志教授 「地域連携PBL授業の効果的実践」により、 芝浦工業大学教育賞受賞 |

|||||

| 土木工学科&土木工学課程の歴史 | |||||

|

- 1927年 東京高等工商学校(大田区大森)設立 (創立者 有元史朗) ・旧制専門学校土木工学科1期生入学 - 1948年 芝浦工業大学(港区田町)を設置し、工学部土木工学科,機械工学科を開設 ・新制大学土木工学科1期生入学 ・芝浦校舎で1〜4年生の教育を行う - 1966年 埼玉県大宮市に大宮校舎開校 ・大宮校舎で1,2年次の基礎教育を行う - 1976年 大学院工学研究科修士課程に機械工学・建設工学専攻を増設 ・大学院修士課程教育スタート - 1976年 大学院工学研究科博士(後期)課程設置 ・地域環境システム専攻・機能制御システム専攻を開設 ・大学院博士課程教育スタート - 2000年 社会基盤コースと社会システムデザインコースの2コース制とする ・社会基盤コース定員85名 ・社会システムデザインコース定員10名(プレゼンテーション入試のみ) - 2006年 田町校舎から豊洲校舎(江東区豊洲)に移転 ・豊洲校舎で3,4年次の専門教育と大学院教育を行う - 2007年 研究科において専攻院生定員の見直し ・建設工学専攻定員80名に増加 - 2009年 工学部学生定員の見直し ・社会基盤コース定員70名へ ・社会システムデザインコース定員20名へ - 2010年 プレゼンテーション入試をAO入試と改称 - 2011年 大学院工学研究科を大学院理工学研究科に改称 - 2011年 社会基盤コースJABEE申請準備 ・カリキュラム全般・卒業要件の見直し,学習・教育到達目標 - 2012年 土木工学科の授業「キャリア演習」に対して教育賞受賞 - 2013年 AO入試廃止 ・社会システムデザインコースのセンター試験で5名新設 - 2014年 社会基盤コースJABEE予備審査・暫定認定 ・社会基盤コースのセンター試験の募集定員を10名へ - 2015年 社会基盤コースJABEE本審査予定 - 2016年 社会基盤コースがJABEE認定技術者教育プログラムとして,正式認定を受ける ・2014年4月1日から6年間の正式認定 - 2019年 社会システムデザインコースを社会基盤コースへ統合 - 2023年 2023年度卒業生をもって,JABEEプログラム終了 - 2024年 大学改組に伴う名称変更 土木工学科から 土木工学課程 都市・環境コース へ |

|||||

| (2018年度入学生まで)社会基盤コースと社会システムデザインコース | |||||

|

土木工学科には社会基盤コースと社会システムデザインコースの2つのコースがありました. (1)社会基盤コース 公共施設(上下水道・道路・鉄道・公園・港湾など)である社会基盤の計画,設計,施工,評価等の各分野において,高い技術力を身につけることのできる人材の育成を考え,土木工学科では,社会基盤コースをJABEE対象コースとしていました. # JABEE(技術者教育プログラム認定)の目的 教育の質を高め,わが国の国際的な同等性を確保することにあります. (2)社会システムデザインコース 土木工学は,これまでの技術偏重型から本当の豊かさを目指した総合工学へと変化しつつあります.当コースでは,この変革を積極的に推進・対応できる人材の育成をしました. 備考1:2019年度入学生より,コースを廃止し,土木工学科の全学生にJABEEの技術者教育プログラムに準拠した教育をしました. 備考2:2021年度入学生より,JABEEコースを廃止し,課程制に向けたカリキュラムへ移行しました. |

|||||

+ Viewable With Any Browser

+ Latest update: 2025/3/18